2017年,这是中石油进入哈萨克斯坦的第20个年头。截至今年6月,中石油在哈萨克斯坦累计生产的原油达到2.9亿吨。这一数字相当于大庆油田8年的原油产量,与长庆油田40年来的累计原油产量相当。

不仅如此,中国第一条原油进口管道——中哈原油管道,起点也在哈萨克斯坦。这条管道全长2833公里,自2006年开始进入商业运行起到2017年8月,已累计向中国输油超过1亿吨,目前是中国的四大原油进口通道之一。

中石油在哈萨克斯坦“征战”20年,收获颇为丰富,但这并不意味着“战役”由此结束。对广大中国油企而言,哈萨克斯战略地位日益凸显。而中国油企一场史无前例的能源大布局,正在哈萨克斯坦展开。

中哈石油管道

◆◆◆

虎口夺食:中国油企的哈国20年

在1993年左右时间,中国开始成为原油净进口国,以中石油为代表的中国油企开始走向海外开拓业务。

哈萨克斯坦是毗邻中国的最大石油储量国之一,因此成为了中国油企最早踏足的国家之一。

在1997年,中石油以3.2亿美元价格并购了哈萨克斯坦阿克纠宾石油公司,此举被广泛认为是中国油企进入中亚的第一步。但中石油的哈萨克斯坦之路,其实走得并不轻松。

早在1899年,就有人在哈萨克斯坦发现油气资源,目前其探明可采石油储量达到39亿吨,位列世界第12位,但直到上世纪80年代中期,哈萨克斯坦才开始有大量石油产出。

在上世纪90年代初期苏联解体,哈萨克斯坦为了发展该国石油工业,不得不大量引入海外投资者。美孚、壳牌、埃尼、雪佛龙、康菲,几乎所有大型国际石油公司都开始涌入哈萨克斯坦。

但中石油错过了90年代初期进驻哈萨克斯坦的最佳时期,并没有像其它国际石油公司一样拿到最优质的资源。

中石油收购的哈萨克斯坦阿克纠宾石油公司,是一家濒临破产的公司,其年产原油当时仅有200多万吨。阿克纠宾公司旗下拥有的让那若尔和肯基亚克两个油田,不仅产量低,而且临近产量衰减期、设备陈旧、地质情况也比较复杂。

而且阿克纠宾公司成立于上世纪80年代,在苏联解体后,还保留着很多沉重历史包袱、落后体制,一家外国公司想要对其进行整改,其难度可想而知。所以在当时,阿克纠宾其实是一家西方石油巨头们所“摒弃”的公司。

在收购阿克纠宾后,中石油耗费无数心血,才把该公司的石油年产量提高到了1000万吨以上。但阿克纠宾,仅仅是中国油企海外能源大博弈的开始。

◆◆◆

中海油、中石化含恨哈萨克斯坦

1999年,在哈萨克斯坦里海地区发现了震惊世界的卡沙干油田(Kashagan)。卡沙干油田的石油储量达到380亿桶,在当时被认为是继1968年阿拉斯加普拉德霍湾油田发现之后全世界发现的最大油田。

卡沙干油田

卡沙干大油田的发现,令全世界的石油生产商趋之若鹜。更重要的是,卡沙干油田位于里海北部,毗邻哈萨克斯坦的阿特劳(Atyrau)。而当时还未完全建成的中哈原油管道,其起点站就设计在阿特劳。为保证中哈原油管线的顺利建设及未来运营,拿到卡沙干油田权益对中国油企的重要性不言而喻。

为了拿到这座油田的权益,中海油和中石化率先出征。在2003年3月7日,中海油、中石化同英国石油天然气集团(BG)达成协议,BG向二者转让其所持北里海项目16.67%全部权益。如果这笔协议成功,将成为当时中国企业最大海外并购案。

遗憾的是,这一收购并没有那么顺利。依照BG向中海油和中石化转让项目原合作方资产购买协议的相关条款,现有股东有权在60 天内对出售的股权以同等价格优先购买。

在2003年5月16日,北里海项目的作业者埃尼石油公司向外界宣布,北里海项目的6 个股份持有者中5 个成员已决定使用优先购买权认购BG 计划出售的股份。中海油、中石化无缘卡沙干,最终只得含恨而归。

西方石油巨头们叱咤国际市场已近百年,而三桶油踏足海外市场至今不到30年,中国油企在海外之路上的艰难可想而知。

而卡沙干油田,似乎也成了中国油企的心病,以至于在随后的几年中,中国一直在寻找重回卡沙干的机会,因为卡沙干油田关系到中国更长远的海外石油战略。

◆◆◆

十年磨一刃:中石油拿下卡沙干油田

卡沙干油田的发现,其实并非一种偶然,而是源自于西方石油公司在里海的“野心”。

里海位于亚欧大陆腹部,亚洲与欧洲之间,是世界上最大的内陆湖泊。美国能源情报署(EIA)曾预测,里海的石油资源量在300亿吨以上,还有乐观人士预测,里海将成为第二个波斯湾。所以里海引来了众多国际石油巨头,不管是油气勘探开发、还是管道建设,竞争都极为激烈。

里海

在1993年,埃尼石油、BG、BP、壳牌、挪威国油、道达尔、美孚石油同哈萨克斯坦政府签订协议,组建了哈萨克斯坦里海大架公司,在哈萨克斯坦里海大陆架上展开调查。

1997 年,七大石油巨头与哈油气公司成立海上哈萨克斯坦国际运营公司,并在1997 年11 月18 日与哈萨克斯坦政府签署了20 年的北里海产品分成合同。后来日本财团组成的Inpex 北里海株式会社和康菲石油也参股其中。最终在1999年9月,海上哈萨克斯坦国际运营公司发现了震惊世界的卡沙干油田。

中石油当然也有着 “里海石油梦”。随着中哈原油管道的全线贯通和中石油在哈国影响力的扩大,终于在2013年,中石油以50亿美元价格从康菲石油手中接过卡沙干油田8.33%的股权,这也成为中石油迄今在海外最大的一笔收购。

目前,埃尼、埃克森美孚、壳牌、道达尔、哈国油分别占有卡沙干油田16.8%的股份,中石油占有8.33%的股份,日本Inpex占有7.6%的股份。

在哈萨克斯坦,中石油在与西方石油巨头的较量中一路成长,取得不少收获。但获得卡沙干油田股份,这场能源博弈并未就此结束。

◆◆◆

美、俄石油公司加速“征战”哈萨克斯坦

首先,就卡沙干油田本身而言,其开采难度非同小可。自该油田发现至今,其投资已经超过400亿美元,受到气候、管线及石油公司与当地人员摩擦的影响,直到2013年才产出第一桶油,而且在投产之后不久又被迫关停,到2016年才复产。期间BP、BG及挪威国油都选择了退出该油田。

而且就整个哈萨克斯坦石油产业而言,西方石油巨头们的发展步伐也并未放慢。

在2016年7月,雪佛龙、埃克森美孚、俄罗斯LukArco公司、KazMunayGas组成的石油财团,宣布了在哈萨克斯坦高达370亿美元的投资计划,以提高该国第二大油田——田吉兹(Tengiz)油田的产量。这笔投资也是自2014年油价大跌以来,全球石油行业中出现最大的一笔投资计划。

中石油虽然目前和美国油公司在哈萨克斯坦的石油产量相当,但并无绝对优势,论油田开采难度甚至存在一些劣势。中国油企未来在哈萨克斯坦面临的竞争,依旧十分激烈。

同时,哈萨克斯坦对于国外投资者的态度日趋强硬、政策法律越来越严格,跨文化风险、政治风险依旧存在,对于中国油企来讲如何克服这些阻碍仍旧存在挑战。

而且值得注意的是,虽然中石油在哈萨克斯坦业务繁多,但其它中国油企在哈萨克斯坦的上游业务却十分有限,这与国际石油巨头们在哈萨克斯坦百花齐放的局面形成了鲜明对比。

对其它更多中国油企而言,没有中石油那样的规模和力量。其他公司想要在哈萨克斯坦扩张,如果没有新的突破口,模仿中石油的艰辛老路,恐怕很难在激烈竞争中突围。

那在这场哈国石油大博弈之中,中国油企新的突破口又在哪?

◆◆◆

建立欧亚能源通道:中国华信暗度陈仓

论技术实力、合作历史,若要正面交锋,中国油企同其他国际石油公司比并没有优势。所幸的是,对广大中国油企而言,想在哈国上游领域突破,也并非没有破解之道。

如果在油气下游领域拥有终端布局,便可借此在上游油气资源争夺中增加优势,在整个石油工业历史上也存在这种先例。例如历史上著名的标准石油公司,当初就是凭借其在油气产业下游端的巨大优势延伸至上游,一度成为全球最大石油公司。

在当下,正有中国企业在通过布局下游油气终端,进军哈萨克斯坦上游油气领域。中国华信在2016年完成了对哈萨克斯坦国家石油国际公司(KMGI)51%股份的收购,一举获得欧洲多国加油站、油库管理系统、炼油厂及化工厂。需要注意的是,哈萨克斯坦有相当一部分石油都是出口到欧洲。中国华信显然希望借此在哈萨克斯坦拓展上游业务。

中国华信收购KMGI股份(图片来自人民网

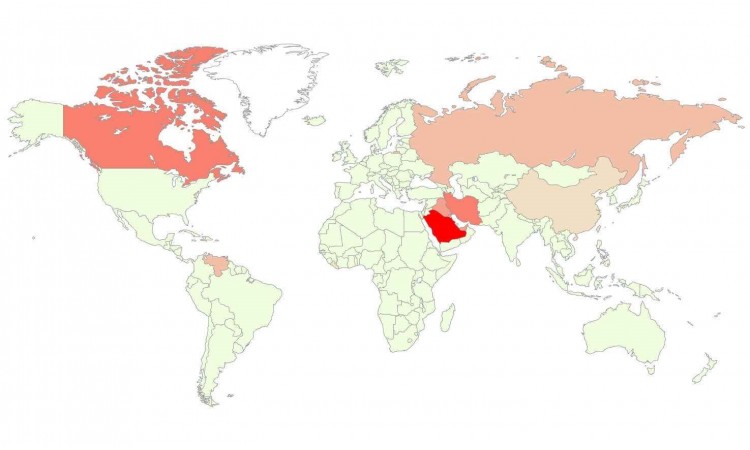

中国华信在哈萨克斯坦采取这一策略,其实在当下也有着特别的优势。中国华信收购KMGI成功,意味着中国油企首次连通了一条从哈萨克斯坦到欧洲的“能源通道”。从地理上看,中国华信连通的这条能源通道,正好位于在中国“一带一路”六大经济走廊当中的“亚欧大陆桥经济走廊”之上,拥有很大战略优势。

更重要的是,这一能源通道的形成,可与哈萨克斯坦到中国的能源通道连成一体,形成一条从中国直通欧洲的能源大道。沿着这一条能源大道,中国企业可以将其业务延伸至哈萨克斯坦之外更遥远的地区。

除了三桶油,中国还有大量中小规模的石油企业。石油是资金、技术型产业,在整个中国油企国际化发展浪潮下,越来越多的企业需要组团合作以提升国际竞争力。

从中国到哈萨克斯坦、再到欧洲这么一条能源通道的形成,有利于众多中国企业集中开展业务,便于抱团合作,最终形成强大的利益共同体,形成前所未有的竞争力。若能利用好这条欧亚能源通道,中国油企未来在“亚欧大陆桥经济走廊”上,必定有可观的发展前景。